Dans les précédents épisodes de l’histoire du vin, nous avions évoqué le déclin du vignoble français au Moyen-Age. Repartons cette fois-ci sur une note optimiste ! Place au développement des vignobles suburbains qui a accompagné l’accroissement de la population.

Accroissement de la population et exploitation des vignobles suburbains

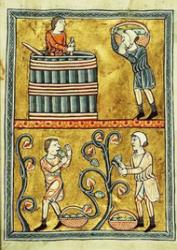

La lutte des classes sévit dès le Moyen Age sur le terrain agraire. Prolétaires du vignoble contre bourgeois des villes s’affrontèrent dans un conflit grave et durable, l’un des plus anciens connus en France, mené collectivement par des travailleurs manuels salariés.

Ces ouvriers vignerons, ou laboureurs de vignes – encore appelés marriers à Blois, du nom de la bêche vigneronne, et affaneurs à Lyon – exerçaient en fait un double emploi. Ces cumulards de la terre palliaient ainsi une condition difficile, et logiquement, travaillaient plus pour gagner plus. Outre leur travail rémunéré à la vigne d’un riche bourgeois, il cultivait à leurs heures perdues (en fait de moins en moins perdues et de plus en plus grignotées sur leur temps de travail, d’où le malaise) un lopin de terre qui leur appartenait et dont ils pouvaient tirer quelques subsides sous forme liquide.

Bien sûr, les « patrons » – gens d’église, nobles, bourgeois – se plaignent au Roi de ce que ces paysans profitent de leur pause déjeuner (entre midi et none) pour aller bêcher leur jardinet. Et avec un certain cœur à l’ouvrage, bien plus même que pour leur employeur. Forcément, cela déplaît.

Au cours du 14e siècle, ils sont en position de force après les ravages de la peste noire de 1348. Mais au-delà de ces calamités, le conflit perdure et s’amorce même antérieurement, dès le début du 13e siècle. Les marriers débutaient souvent leur journée en cultivant leur propre jardin, et s’occupaient après seulement de la vigne de leur bourgeois ; idem le soir où ils larguaient la marre avant la sonnerie de fin des cours pour rejoindre leur terre. Tout cela avec grand bruit et tumulte, d’où l’expression « faire du tintamarre » (tinter les marres).

Pourtant, les propriétaires de vigne n’ont, au cours des siècles, pas eu d’autre choix que d’embaucher ces ouvriers peu dociles, qui chapardaient de temps à autre – ah les gredins – quelque cep ou sarment pour leur utilité personnelle. De plus, ces ouvriers y trouvaient leur compte, tirant revenu de leur petit vin bon marché.

La vigne, premier patrimoine immobilier

A cette époque, posséder une vigne est non seulement du dernier chic lorsqu’on est bien né, ou ecclésiastique, mais surtout indispensable. Car un bourgeois ou un dignitaire de haut rang ne peut recevoir chez lui sans servir du vin de ses propres vignes. Il en allait de son honneur et de sa réputation.

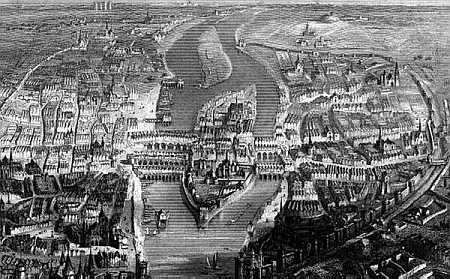

Il fallait donc que le dit homme eût des vignes tout proche de son domicile, soit carrément dans la ville. A Paris par exemple, une noble dame qui habitait Saint-Germain l’Auxerrois (tout près du Louvre) possédait, outre une vigne à Goussainville, quelques arpents au lieu-dit Les Porcherons, soit le quartier actuel de Notre-Dame-de-Lorette et de la Trinité (dans le 9e arrondissement).

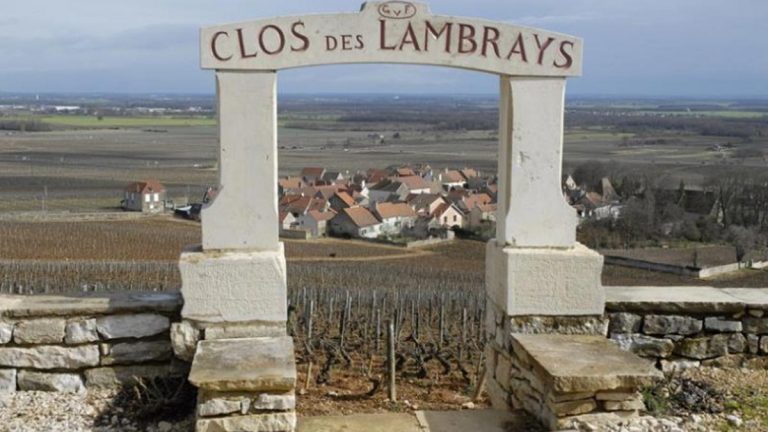

Pour entretenir ce bien viticole si précieux sis en pleine ville ou à ses abords immédiats, il fallait employer à temps complet bien souvent une famille de vignerons, logés, nourris et payés pour leurs travaux. En plus du logis, un pressoir était bien souvent adjoint. Ces gens appelés pour exploiter les vignes étaient appelés des « closiers » (clausarii) ; avec rang de domestique, ils étaient ainsi des gardiens, des serviteurs que les maîtres gardaient en leur demeure. Les closeries se sont raréfiées dans les abords des villes, la démographie rendant difficile l’extension des logements et des terres. En revanche, elles ont perduré en milieu rural jusqu’au début du 20e siècle, en particulier vers Blois et Tours.

Le closier, vigneron qualifié, peut avoir la fonction de régisseur ou de chef de culture et gérer lui-même d’autres ouvriers lorsque la charge confiée est trop importante pour lui et sa famille.

Pour aménager une closerie, il faut un minimum d’espace et de terre, pour faire vivre une famille de vignerons ; environ deux hectares est le seuil bas. Or, la croissance urbaine aidant au cours des 13e, 14e et 15e siècles, les pièces de terre de grande superficie deviennent difficiles à trouver et même à maintenir.

La closerie est alors devenue une exception et l’on a eu recours à des ouvriers journaliers, forcément moins « fidèles » à leur maître. Ces vignerons temporaires, payés à la journée, n’avaient bien évidemment pas la même sécurité de l’emploi que les closiers. Employés précaires, ils n’avaient pas d’autre choix pour s’assurer un petit bas de laine, que de cultiver un petit morceau de terre et d’y planter quelques rangs de vigne. Il choisissait bien sûr les plants les plus productifs et les plus faciles à cultiver, comme le gouais et le gamay.

Evidemment, ces ouvriers se serraient les coudes et se liguaient contre les affreux patrons exploiteurs de bras musclés. Le vin qu’ils produisaient, certes de piètre qualité, leur assurait tout de même quelque revenu qui améliorait leur sort. En somme, cela valait le coup de tordre un peu les règles du contrat de travail qui prévoyait de travailler du lever du jour au coucher du soleil.

Le petit vin qui peut rapporter gros

Les classes populaires des grandes villes, contrairement aux gens de la campagne, buvaient comme des trous. Une aubaine pour nos amis travailleurs qui trouvaient là un débouché local et rémunérateur.

Les bourgeois considéraient cette viticulture inférieure avec dédain et défendaient leurs crus avec force et moult recours devant le Roi. Mais surtout, ils déploraient l’introduction de cépages grossiers, très productifs.

Cela dit, cela répondait bien à un besoin tangible, celui des populations des villes, de plus en plus consommatrices de vin. Or la présence de vin comme aliment quotidien chez les manœuvres et les ouvriers ne va pas de soi : elle est un usage construit, calqué sur les classes supérieures.

Retrouvez d’autres épisodes de l’Histoire du vin :

Histoire de la vigne : le vin en Gaule à l’époque romaine

Histoire du vin : la vigne en Gaule jusqu’à Domitien (Ier siècle)

Le peuple encouragé à boire du vin

Au Moyen Age et jusqu’au 17e siècle, il existe une différence flagrante entre les paysans, qui ne boivent pas une goutte de vin, ou très peu – ils buvaient de l’eau, ou une boisson obtenue en versant de l’eau sur le marc – et les habitants des villes.

Pas d’autre solution dans ce cas, pour les viticulteurs, que d’orienter leur production vers cette manne et d’écouler leur vin auprès des travailleurs manuels employés par un maître à demeure.

En effet, les paysans, pauvres, se nourrissaient par leurs propres moyens ; par souci d’économie, ils se privaient donc de vin. A contrario, les travailleurs manuels logés et nourris n’avaient pas ce souci : ils pouvaient boire du vin quotidiennement, donné par le maître. Or cette population de domestiques était fort nombreuse dans les villes : elle représentait un quart de la population à Paris (200 000 domestiques pour 800 000 habitants en 1719). Bref, il fallait abreuver tout ce monde.

L’idée d’une accoutumance tardive au vin qui n’aurait eu lieu qu’à la faveur d’un accroissement de la richesse publique ne tient pas. Le petit peuple urbain s’est refusé à retrancher sa ration de vin, pourtant onéreuse, de son quotidien, même en sortant de l’état de domesticité et devenir un ouvrier moderne « à son compte ».

Ce fut, nous dit Roger Dion, plus un effet d’amour-propre que d’un réel besoin physique ; « le comportement des classes opulentes ou privilégiées, cette fois encore, détermina celui de la masse« . Le même raisonnement de mimétisme de classes joue à plein dans la Civilisation des mœurs de Norbert Elias.

Le vin a imbibé la vie sociale de tout le peuple urbain ; dans le quotidien, pour les repas bien sûr, mais aussi lors des fêtes, comme la venue du roi. La municipalité offrait alors à toute la population de grandes quantités de vin, qui s’échappaient de fontaines en flots incessants.

Mais il y avait aussi le « vin de treille », spécialement réservé aux domestiques. Ce vin de moindre qualité leur était destiné (même si certains maîtres donnaient à ses serviteurs le même vin que celui de sa table).

Seulement dans la partie septentrionale de la France, ou les aléas climatiques influencent fortement la qualité de la récolte, on ne pouvait pas compter chaque année sur un surplus de vin, provenant des « déchets » des premiers vins. Il fallait donc dédié à ces « seconds vins » une partie des vignes, pour être sûr d’obtenir chaque année les quantités suffisantes pour les serviteurs.

Et pour éviter une surabondance de stocks, les cas de belles années, il fallut aussi trouver un moyen d’écouler ce vin simple, par une vente sur place.

La vente « à pot » et les treilles

La vente « à pot » et les treilles

Les treilles se développèrent pour fournir de quoi produire ces vins de seconde qualité. Conduits en longue taille, les sarments donnaient largement. C’était un moyen commode d’obtenir le maximum de récolte sur le minimum de surface.

Ce mode de culture se développa notamment dans les grandes villes, où l’espace se faisait rare.

Le « jus de la treille » ou « vin de la courtille » évoquent donc l’idée d’un vin inférieur. Cette modeste boisson fut pourtant bien appréciée du petit peuple.

Lorsqu’il fallait écouler d’encombrants surplus, à la faveur d’une généreuse récolte – la cave ne pouvant bien souvent pas contenir plus que la consommation domestique de l’année – il était un moyen admis et fort répandu : la vente à pot.

Le maître pouvait alors consacrer une pièce de sa maison qui ouvrait sur la rue à la vente de ce vin. La seule obligation était de ne pas faire entrer les clients chez soi et de commercer de part et d’autre de la porte coupée en deux volets, dont celui de la partie inférieure restait fermé, celui du haut, ouvert, permettant l’échange (huis coupé).

Sinon il pouvait aussi confier cette vente à un tavernier du voisinage. Dans l’un et l’autre cas, la vente était exemptée de droits. Cet usage, qui trouve sa source dans l’antiquité, perdura jusqu’au règne de Louis XV.

Seul le vin en provenance de ses propres terres pouvait faire l’objet d’un tel trafic, sans que le propriétaire en trouvât matière de honte. Bien sûr, il y eut des dérives, notamment en raison des exemptions d’impôts. Mais c’était même une activité noble, à condition de vendre à des consommateurs de passage, sans les faire entrer chez soi et ainsi s’assimiler aux commerçants du métier, peu prisés.

Les bourgeois possesseurs de vignobles restèrent très attachés à cette pratique jusqu’à l’édit de 1759 qui abolit ces privilèges fiscaux.

Retrouvez d’autres épisodes de l’Histoire du vin :

Histoire du vin : la vigne a survécu à la chute de l’Empire Romain

Viticulture monastique et viticulture princière

Vente au détail des vins dans les tavernes, auberges, hôtels, cabarets, traiteurs, restaurants

Les citadins propriétaires fournissaient au petit peuple de la ville une part non négligeable du vin qu’il consommait. Mais cet apport ne suffit plus, lorsque s’accrut le nombre des ouvriers, des artisans indépendants, et d’une manière générale, les gens qui n’avaient pas les moyens d’entretenir une vigne et d’en tirer leur propre vin.

Pour assurer l’approvisionnement de ces gens d’humble condition, qui n’achetaient qu’au détail, un trafic mercantile s’organisa, dans les derniers siècles du Moyen Age, auquel la bourgeoisie ne prit point part.

Au 13e siècle, les termes « hôtel », « auberge » et « taverne » sont les seuls utilisés pour désigner les personnes occupées au débit commercial du vin ; le mot cabaret n’apparaît qu’au 14e siècle.

Le tavernier distribuait à ses clients, par petites quantités, des vins de toutes sortes, tirés de fûts qu’il entreposait chez lui et qu’il mettait en perce. Une cave d’accès facile faisait le plus souvent office de taverne. Le consommateur pouvait ainsi voir à quel fût avait été pris le vin. On vendait donc le « vin à pot », c’est-à-dire à emporter, tandis qu’au cabaret on servait le vin à table et on cuisinait des repas pour accompagner les vins. Pourtant, dans la réalité, la différence n’était pas si tranchée.

Peu à peu, entre la fin du règne de François Ier aux dernières années de celui de Louis XIII, « taverne » prit un sens de plus en plus vulgaire ; en 1634, le mot fut rayé de la liste des professions habilitées à suivre la cour pour l’approvisionner dans tous ses déplacements. Au 17e, les gens aisés vont consommer et se divertir au cabaret, laissant la taverne au petit peuple.

Mais le cabaret lui aussi, au cours du 18e, connut le même déclin. Au 19e, dans le Littré, c’était « une auberge inférieure ».

Dès le 17e, en dehors des hôtelleries, offrir des repas complets était devenu l’apanage d’un commerçant nommé traiteur. Ce mot apparaît pour la première fois sous la plume de Scarron ; il désigne l’homme qui prépare et sert des repas de noces. En 1685, leur statut a évolué, ils ont pu dès lors préparer chaque jour des repas pour des clients de passage ou des pensionnaires habitués.

L’histoire se répétant, le terme s’usa au cours du 18e siècle, bientôt remplacé par celui de restaurateur, qui s’adressait à une clientèle moins populaire.

Le mot « restaurant » d’ailleurs désignait un « aliment ou remède qui a la propriété de restaurer les forces perdues ».

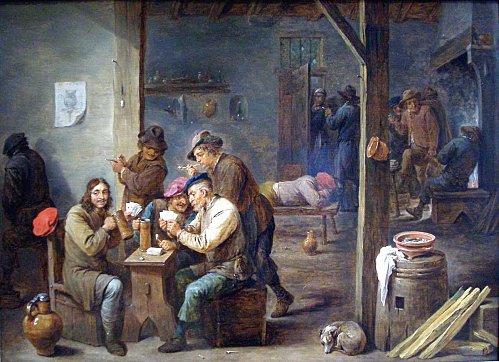

« L’ivrognerie » en France

A partir du règne d’Henri IV, le nombre d’établissements de la sorte servant à boire, s’accrut terriblement. Cela est dû notamment au fait que les dispositions de police à leur égard libéralisèrent la fréquentation du public. Avant la fin du 16e siècle, on ne pouvait fréquenter ces cabarets, tavernes et restaurants que si l’on était « étranger ou de passage » : l’accès était, officiellement, interdit aux habitants de la ville ! Cette interdiction fut largement transgressée mais totalement libéralisée sous Henri IV.

C’était en fait une décision sage pour éviter que les habitants des villes ne passassent du temps à se soûler dans ces établissements… Cette mesure fut efficace : on ne trouve pas trace d’inquiétude quant à l’alcoolisme avant les dernières années du 16e siècle. « Il faut attendre les Bourbons pour voir apparaître des édits montrant qu’au moins une élite a pris conscience des périls auxquels l’abus de vin expose la santé publique et morale de la nation ».

A partir de cette libéralisation des débits de boisson et des mœurs, l’apparition de l’alcoolisme devint un sujet d’Etat et de société. Il faut dire que la vente des vins de la sorte rapportait gros à l’Etat. Peut-être aussi Henri III, en accordant des privilèges aux marchands et débiteurs de vin, souhaitait-il ainsi regagner la confiance et s’accorder la confiance, qui déclinait, de ses sujets.

Ces défaillances de l’autorité royale eurent de graves conséquences. Le nombre des débits de vin était devenu très important, le personnage de l’ivrogne une figure récurrente de la population française.

Mais il était trop tard pour revenir en arrière.

L’accroissement considérable de la consommation des vins communs en France, à partir du règne d’Henri IV, fit qu’il devint de plus en plus difficile de réfréner les progrès d’une viticulture populaire, menaçante pour les classes privilégiées. Car le vigneron s’affranchissait ainsi de la tutelle bourgeoise, et plantait des cépages grossiers. C’est pourquoi, la réputation de grands vignobles comme ceux d’Orléans, de Laon ou d’Auxerre déclina fortement au cours des 17e et 18e siècles, le prix de la main d’œuvre, sa mauvaise volonté, les cépages plantés firent disparaître tout profit et ruinèrent la qualité du vignoble. Les bourgeois furent contraints de vendre ou d’arracher. Une évolution semblable s’est accomplie autour de Paris.

Retrouvez d’autres épisodes de l’Histoire du vin :

Histoire du vin : l’essor du commerce du vin au Moyen-Age

Consultez les ventes de vins sur iDealwine