Zoom sur la généalogie des cépages de Bordeaux pour mieux comprendre leur histoire, leurs arômes et leur culture aujourd’hui. Brève histoire de la vitis vinifera, à la découverte du cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, sauvignon blanc, malbec, carménère, petit verdot et sémillon.

Pour vous y retrouver plus facilement, voici un court sommaire :

Comment identifie-t-on les cépages ?

Les cépages bordelais : cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, sauvignon blanc, cot (ou malbec), carménère, petit verdot, sémillon.

Les progrès de la recherche sur la génétique ont permis une analyse plus précise de l’origine des cépages. C’est ainsi que nous sommes capables de retracer de manière relativement précise l’histoire de chaque cépage, éclairant ainsi l’histoire de sa région, ses arômes, et le savoir-faire des vignerons depuis des millénaires.

De nombreux facteurs ont amené les cépages à évoluer pour devenir ce qu’ils sont aujourd’hui : l’évolution des goûts et des méthodes culturales, les maladies ou encore les rendements. Tous ces facteurs ont conduit les vignerons à réaliser des milliers de croisements entre les différents cépages. Certains de ceux que nous connaissons aujourd’hui sont les héritiers de ces croisements réalisés avec succès, les autres n’ont pas réellement d’ancêtre, ou bien trop distant pour pouvoir le retracer… A noter que de nombreux cépages, très utilisés il y a quelques siècles, ont totalement disparu. C’est le cas par exemple de la quasi-totalité des cépages rouges à jus rouge, auquel les contemporains ont préféré les cépages rouges à jus blancs, meilleurs au goût.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, répondons à une question importante qui va nous permettre de mieux comprendre nos chers cépages…

Comment identifie-t-on les cépages ?

Il existe trois techniques qu’utilisent les spécialistes pour déterminer l’origine et la parenté d’un cépage.

- L’étymologie. Comprendre le nom d’un cépage c’est également comprendre son histoire, retrouver la langue qui a donné cette dénomination etc. Cette méthode est peu fiable puisqu’il est rare d’avoir des écrits précis sur le sujet et pour chaque nom plusieurs possibilités se dessinent. Cette approche est donc surtout utilisée pour faire des conjectures vérifiables ensuite par des analyses plus scientifiques

- L’étude de la plante. En étudiant l’ampélographie, la forme du pied, la taille de ses feuilles, ses baies, leur date de maturité etc., on peut étudier les différentes espèces et les rapprocher, voire les regrouper en famille.

- Les analyses ADN. Ces dernières sont souvent très compliquées et onéreuses à mettre en place et reposent sur des conjectures. De plus, les analyses ADN peuvent prouver que deux cépages sont très proches génétiquement mais peinent à prouver les liens de parenté. C’est-à-dire que deux cépages de familles différentes peuvent être très proches génétiquement par le jeu des croisements (il existe des milliers de cépages et pas loin de 1400 sont encore cultivés aujourd’hui).

Il est donc très compliqué d’établir de manière certaines la parenté de certains cépages très anciens, comme vous le constaterez ci-dessous et de grands débats persistent malgré les moyens techniques à notre disposition aujourd’hui.

Les cépages bordelais

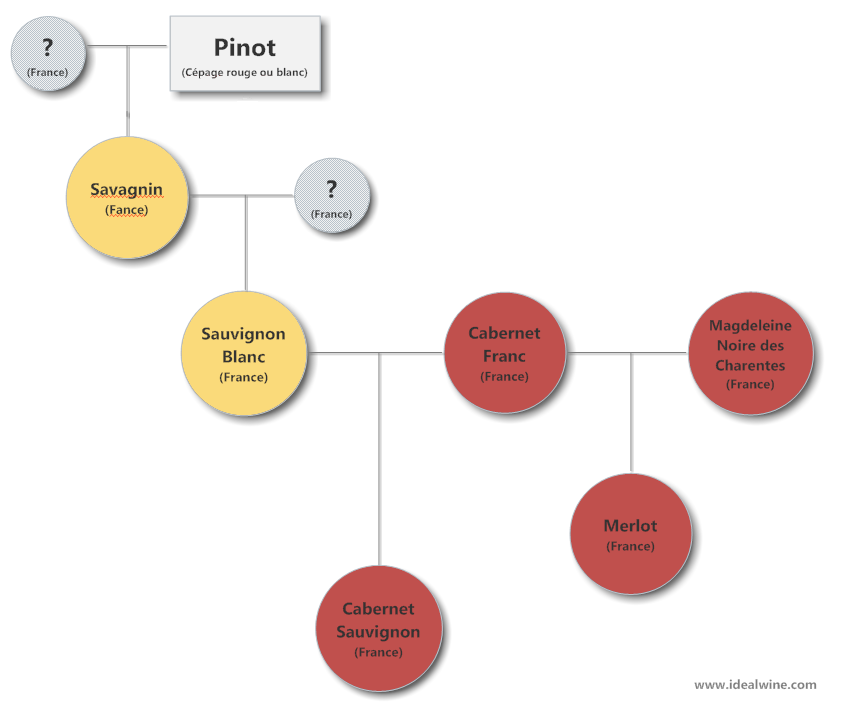

N’en déplaise aux Bordelais, merlot et cabernet sauvignon ont un ancêtre commun avec les Bourguignons : le pinot qui a engendré le savagnin qui est lui-même un ancêtre du sauvignon. Cependant la famille de cépages principale est celle des carmenets dont le représentant le plus connu est le cabernet franc. Difficile de trouver des ancêtres à ce cépage dont on suit la trace depuis l’antiquité. Le cabernet franc est à l’origine du carménère, cépage bordelais aujourd’hui très peu cultivé mais il est aussi l’ancêtre commun du merlot et du cabernet sauvignon. La magdeleine noire des Charentes a également donné naissance au malbec (ou côt) et au merlot. Seul cépage d’une famille entièrement différente, le petit verdot n’a absolument aucun lien de parenté avec le cabernet franc. Il est d’ailleurs issu d’une autre famille provenant de parentés implantées plus tard en Gironde.

Le cabernet franc

Histoire : le cabernet franc est un cépage connu depuis l’antiquité, et aujourd’hui utilisé dans l’assemblage des vins rouges bordelais. Planté dans le monde entier, il n’est pas aussi prédominant que son descendant direct le cabernet sauvignon mais vient souvent le suppléer (ou l’équilibrer, au choix). Une exception notable est le Château Cheval Blanc à Saint-Emilion, qui lui réserve une part majoritaire dans son assemblage. Le cabernet franc existe avec beaucoup de succès en monocépage dans la vallée de la Loire (Chinon, Bourgueil, Saumur-Champigny, etc.).

Géographie : principalement utilisé dans la Loire car particulièrement adapté aux sols calcaires et au climat océanique, le cabernet franc est aussi un des cépages historiques du Bordelais. Il est aujourd’hui cultivé dans le monde entier.

Arômes : les fruits rouges (framboise, cerise) et noirs (cassis) varient en intensité selon la maturité du raisin avec une palette également végétale (sous-bois) et florale (violette). Un raisin manquant de maturité pourra développer des arômes de végétal vert (poivron vert).

En assemblage avec du cabernet sauvignon et du merlot il renforcera l’aspect fruité du vin et contribuera à en assouplir les tanins.

Le cabernet sauvignon

Histoire : apparu dans la région de Bordeaux au XVIIIème siècle, le cabernet sauvignon est issu d’un croisement entre le cabernet franc et le sauvignon blanc. Bénéficiant du rayonnement des grands vins de la rive gauche, le cabernet sauvignon est aujourd’hui la star incontestée des cépages rouges. Cultivé sous tous les climats il y connaît un succès planétaire.

Géographie : cépage cultivé dans le monde entier, notamment en France (Bordelais, sud-ouest et Provence), Europe (Espagne, Italie, Roumanie, Hongrie, Bulgarie), Etats-Unis, Amérique Latine (Chili, Argentine), Afrique du Sud, Israël, Liban…

Arômes : le cabernet sauvignon étant un cépage planétaire il est cultivé dans de nombreux climats différents. Dans les régions chaudes il développera ainsi des arômes plus fruités et chaleureux qu’en France. A Bordeaux il est plutôt porté vers les arômes de fruits noirs (cassis), des arômes souvent fumés et torréfiés (café, pain grillé), épicés et végétaux. Tanique et souvent austère dans sa jeunesse, il doit être assemblé avec des cépages plus charnus comme le merlot. Avec l’âge, les tanins sont plus fondus et les arômes se développent dans un bouquet aromatique très complexe ce qui contribue à faire de ce cépage la référence des grands vins de garde.

Dans les assemblages il se distingue par sa vivacité et sa droiture et contribue grandement à la structure du vin.

Le merlot

Histoire : comme son acolyte le cabernet sauvignon, le merlot est apparu dans la région bordelaise au XVIIIème siècle. On trouve une référence à ce cépage dès 1894 dans le Libournais sous le nom merlau. Très sensible à la coulure (une fécondation imparfaite de la fleur), il a souvent été considéré comme un cépage secondaire. Il est pourtant devenu très populaire dans tous les vignobles depuis une trentaine d’années, il est même devenu le cépage rouge le plus planté au monde ! Dans l’histoire récente, le merlot est réputé pour avoir été la victime du « Sideways effect » apparu après le film « Sideways » dont le personnage principal ne supportait pas le merlot. A la suite de ce film les ventes de merlot ont d’ailleurs chuté aux Etats-Unis, au profit du pinot noir…

Géographie : en France c’est un cépage qui est planté presque exclusivement dans la région bordelaise et plus spécialement sur la rive droite. Il est très présent en Argentine, au Chili, en Afrique du Sud, aux Etats-Unis, en Europe et en Australie.

Arômes : le merlot est un cépage généreux délivrant des arômes de fruits mûrs (prune, pruneau, cerise), floraux, végétaux (sous-bois, terre humide). En bouche, il donne un vin puissant, ample et chaleureux, d’un fruité intense. Appréciables jeunes, les vins qui en sont issus gagneront énormément à un passage en cave après lequel ils développeront un bouquet aromatique riche évoquant les fruits secs (pruneaux), les champignons (truffe) et le cuir.

Le sauvignon blanc

Histoire : cépage originaire du bordelais et la vallée de la Loire, le sauvignon blanc est un des cépages blancs les plus plantés au monde. Souvent assemblé à Bordeaux avec le sémillon blanc il permet de produire des vins blancs secs frais et vifs. Tout comme le sémillon, sa sensibilité à une pourriture nommée botrytis permet d’en faire un cépage adapté à l’élaboration de vins liquoreux. Cépage phare de tous les blancs du bordelais, il est utilisé pour produire les vins liquoreux les plus réputés au monde.

Géographie : cépage cultivé en France (Bordelais, vallée de la Loire, surtout à Sancerre et Pouilly-Fumé) et dans tous les principaux pays producteurs de vin : Etats-Unis, Australie, Canada, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Chili, Argentine, Europe (Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Moldavie).

Arômes : ici il faut bien sûr distinguer les arômes qui se développent suite à la botrytisation et les arômes présents dans les vins blancs secs. Les vins blancs secs développent des arômes végétaux de buis et d’herbe fraîche mais aussi d’agrumes. Le sauvignon transmet bien également les particularités minérales du sous-sol (calcaire, silex). Dans les pays chauds, le sauvignon se fera plus opulent et riche avec des arômes plus orientés vers les fruits exotiques.

Dans les vins liquoreux le sauvignon est souvent minoritaire et apporte à l’assemblage ses arômes fruités et sa fraîcheur naturelle.

Le cot (ou malbec)

Histoire : Le cot tient probablement son nom de la région dont il est originaire, Cahors et possède pas loin d’une vingtaine de noms différents selon les régions (cos, cau, cor, cors, nuar de Pressac, pied de perdrix, prunelat …) . Le nom malbec proviendrait de Malbeck, nom de la première personne l’ayant cultivé à Saint-Eulalie-d’Ambarès qui le propagea à travers tout le Médoc. Il a été récemment établi qu’il est le résultat d’un croisement entre la magdeleine noire des Charentes et le cabernet franc, prouvant ainsi sa naissance quelque part entre le Tarn et la Charente (donc près de Cahors). Comme vous l’aurez compris après le premier épisode. Le malbec est donc le demi-frère du merlot car ils possèdent un parent en commun, la magdeleine noire des Charentes.

Géographie : Plus réputé pour les vins argentins que pour ceux de Cahors, le malbec a pris une importance considérable dans les nouveaux pays producteurs de vin en en perdant de plus en plus en France. De 5000 hectares de malbec plantés en France à la fin des années 1960 il n’en reste aujourd’hui que 934 (en 2011). Vous le trouverez également en Australie, Chili, Croatie, Etats-Unis, Roumanie…

Arômes : Le malbec dans les vins de Cahors (min 70%) donne un vin très sombre, presque noir avec des arômes de fruits noirs, de réglisse, de végétaux nobles. Souvent réputés comme corsés, ce sont des vins avec des tanins puissants, équilibrés par une vivacité et un fruité bien présent.

Les vins argentins auront un aspect plus chaud, porté sur des fruits rouges et noirs en confiture, tout en conservant un côté réglissé, fumé, toasté liés à la présence de bois au cours de l’élevage. Ces vins sont consommables jeunes mais les tanins gagneront à s’adoucir quelque peu avec le temps.

Le carménère

Histoire : Le carmenère est un cépage historique de Bordeaux où il était autrefois très courant. Très proche du merlot (dont il est le demi-frère), l’on pensait que ce cépage avait presque entièrement disparu suite au phylloxera. C’était sans compter sur des recherches qui ont permis de prouver qu’une partie du vignoble chilien de merlot était en réalité…. du carmenère ! Fils du cabernet franc et du gros cabernet, le carmenère a donné son nom a toute la lignée de cousins/cousines dont nous vous avons fait part depuis l’épisode 1 et descendant tous du cabernet franc.

Géographie : Le carmenère est donc essentiellement présent au Chili, un peu en Italie et de manière très anecdotique en France. Certains domaines tentent de le réintroduire à Bordeaux et en produisent des cuvées très confidentielles et expérimentales souvent non commercialisées (comme Brane-Cantenac par exemple).

Arômes : Le carménère a beaucoup de caractéristiques aromatiques communes avec les vins décrits précédemment : il produit des vins très foncés, marqués par un fruit prononcé, des arômes de réglisse et de menthol agrémentés de notes herbacées parfois puissantes sur des vins jeunes.

En assemblage de style bordelais (avec du cabernet sauvignon, merlot, petit verdot etc.) il contribue à rendre le vin plus dense, plus structuré et permet d’allonger ainsi le potentiel de garde.

Petit verdot

Histoire : l’histoire du petit verdot est controversée. Etant génétiquement très proche de la famille des carmenets, il a généralement été rangé dans cette catégorie, notamment par les études références en la matière de Levadoux (1948, 1956) et Bisson (1999, 2009). Des études d’ADN récentes suggèrent qu’il pourrait en être autrement. Il y aurait donc une autre famille (sans nom pour l’instant) comprenant le gros verdot, le petit verdot faux et le petit verdot, tous probablement originaires des Pyrénées. Cette thèse est tout à fait possible mais pour l’instant nous nous contenterons de la classification « historique ». Le petit verdot est un cépage très ancien puisque c’est de lui que provient le nom « vitis vinifera ». C’est un cépage avec une maturité extrêmement tardive d’où le nom « vert » car il est très rarement vraiment mûr. Les domaines ayant des terroirs propres à son mûrissement (orientation, sol, âge des vignes) s’en servent dans leurs assemblages, souvent avec beaucoup de succès.

Géographie : on le trouve à Bordeaux, mais comme l’indique son nom, le petit verdot se débrouille bien mieux dans des climats chauds. Il sera donc également présent en Afrique du Sud, Etats Unis, Australie, Argentine, Chili et Italie.

Arômes : en assemblage ultra minoritaire il est souvent appelé « la touche de poivre » des vins de Bordeaux. Il produit un vin sombre, au nez complexe orienté sur les fruits noirs (cassis, mûre), la réglisse, et bien entendu sur cette célèbre note poivrée. Les vins issus de ce cépage conservent une belle fraicheur, y compris dans les climats chauds.

Le sémillon

Histoire : Tout comme le petit verdot, les origines du sémillon sont encore floues. La théorie la plus probable avance que le sémillon est originaire de Saint-Émillion dont la prononciation locale était « semeljun ». Cependant des études ADN récentes montrent que le sauvignon et le sémillon sont génétiquement très proches même si ces mêmes études récusent une relation de parenté directe. Une autre théorie stipule que le merwah, un cépage libanais très proche du sémillon, en serait l’ancêtre. Cependant les proximités génétiques entre le sauvignon et le sémillon semblent récuser cette théorie puisqu’il n’y a jamais eu de sauvignon au Liban. Le merwah pourrait donc tout à fait être un clone local du sémillon, ce qui reste à prouver.

Géographie : le sémillon est principalement le cépage de la Gironde et du Sud-Ouest de manière plus large due à sa forte sensibilité au botrytis et s’impose comme le cépage majoritaire dans l’assemblage des vins liquoreux. Il contribue également à produire de grands vins secs australiens et pourra être trouvé dans de nombreux pays comme la Nouvelle-Zélande, la Roumanie, l’Italie, la Croatie, l’Afrique du Sud et l’Argentine.

Arômes : dans les vins blancs secs le sémillon déploie un beau bouquet aromatique de fruits jaunes bien mûrs, de miel, de fruits secs et de beurre dans lesquels se fondent parfaitement les arômes de l’élevage sous bois (vanille, arômes toastés). En assemblage il est souvent associé au sauvignon et contribue à rendre le vin plus puissant, moins austère et amène de la complexité pour les vins blancs de garde.

Dans les vins liquoreux, le sémillon s’impose avec des arômes de fruits confits comme l’abricot, l’ananas, la mangue, les fruits jaunes, le coing, ainsi que des arômes rôtis (entre champignon et miel). Avec le temps, les vins peuvent développer un bouquet très complexe porté sur les épices douces, pain d’épice, fruits secs, miel, champignon…

Tous nos bordeaux en vente sur iDealwine

Consultez le prix d’un vin

A lire également dans le Blog iDealwine :

C’est peut-être aller un peu vite en besogne de faire du Pinot, le père ou la mère du Savagnin…Il me semble que l’inverse est également possible génétiquement. Des découvertes récentes (analyse génétique d’anciens pépins sur le site médiéval de la Madeleine à Orleans) montrent que le Savagnin est connu depuis fort longtemps.

Merci pour cette éclairage, effectivement le savagnin est un cépage vieux de près de 900 ans !